職場ローテーションでは築けない専門性 ― レコードマネージャーによる持続可能な情報基盤の構築

▶はじめに

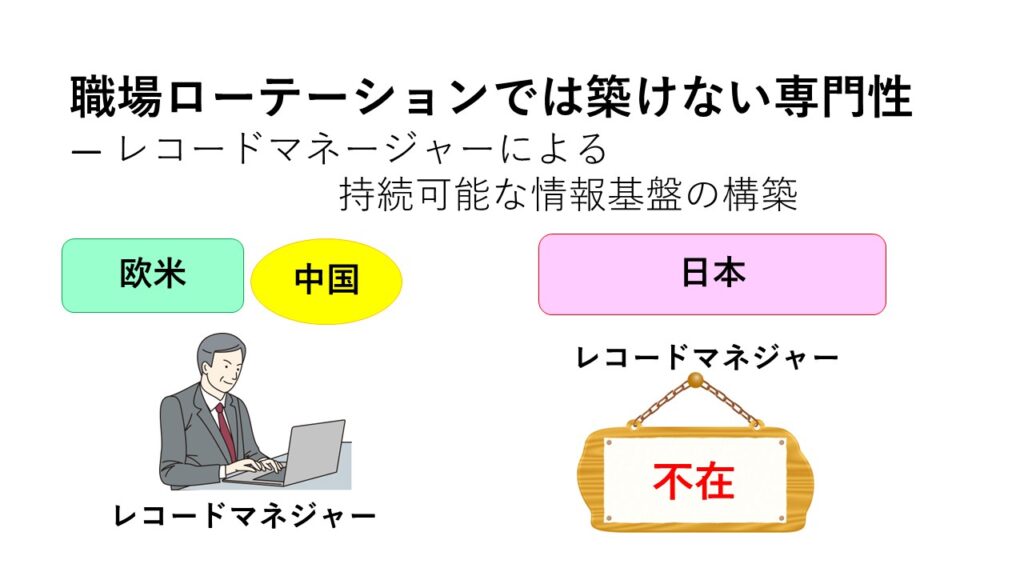

「レコードマネージャー」「レコードコーディネータ」という職種をご存じでしょうか。

日本ではあまり耳慣れないかもしれませんが、欧米や中国、国際機関では、情報・記録管理の専門職として制度化され、ジョブディスクリプションに基づく職能として組織に定着しています。

こうした職種の存在も役割も知らないままであれば――それは、“井の中の蛙”状態かもしれません。

そして、グローバル化とDXが進んだ現代において、そのままでいれば「茹で蛙」になってしまうリスクすらあるのです。

情報の信頼性、業務の継続性、ステークホルダーへの説明責任。これらを支える情報と記録の基盤を、「誰かがなんとなく担当する」のではなく、専門性に基づいて構築・維持できる人材=レコードマネージャーとレコードコーディネータこそが、今まさに求められています。

▶専門職だからこそ担える「統合」と「現場の実行」

レコードマネージャーは、情報と記録管理に関するルールと体制を、全社的・全体的な視点から設計・推進する中核的な専門職です。

記録の作成段階、すなわち業務プロセスの計画フェーズから関与し、何をどのように記録すべきかを設計する責任を担います。

ファイル分類、保存年限、文書廃棄、電子保存、情報公開、個人情報保護など、さまざまな分野にまたがって、組織の「情報・記録ライフサイクル全体」をデザインします。

一方、レコードコーディネータは、部門現場における制度運用の“実務の要”です。文書の整理、命名ルールの実行支援、保存箱の管理、研修やマニュアル整備など、制度を現場に根づかせる調整役・伝道師としての役割を担います。

両者は、戦略と現場をつなぐパートナーであり、どちらかが欠けても、持続可能な情報基盤は成立しません。

▶ローテーションでは身につかない「体系と責任」

日本の職場では、「なんでも経験させる」ことを重視したゼネラリスト型の人事運用が広く残っています。

しかし、情報と記録管理に求められるのは、業務・制度・ITを横断的に理解し、記録の生成から廃棄までを一貫して設計・運用できる力です。

短期間のローテーションや断片的な経験では身につかない、継続性ある専門性こそが、これからの情報資産を支える鍵です。

▶JIIMAが提供する実務型育成プログラム

こうした専門職に必要な知識・実務を体系的に学ぶ機会として、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)では、「文書情報マネージャー認定セミナー」を開催しています。

このセミナーは、レコードマネージャーやレコードコーディネータを目指す方はもちろん、文書管理・情報公開・個人情報保護・DX推進などに携わる実務担当者にも有用であり、組織横断で情報ガバナンスを担う人材の育成を支援するプログラムです。

▶情報を守り、つなぎ、活かす専門職を組織に

「記録」は単なる過去の保管物ではありません。

正しく整備され、活かされた情報と記録は、業務継続・法令遵守・組織知の継承という観点からも重要な資産です。

この基盤を持続可能に築くには、業務ローテーションではなく、専門職の知識と責任ある関与が不可欠です。

今こそ、レコードマネージャーとレコードコーディネータという新たな専門職の導入を、本気で考えるときです。

もっとも、日本の多くの組織では、まだ本格的なジョブ型雇用への移行は道半ばです。

そのため、まずは全社的な情報統制責任者(例:情報システム部門・法務・経営企画など)や、各部門における情報管理責任者が、レコードマネジメントに関する基本的な知識と実務スキルを、「ハイブリッド型専門性」として身につけていくことを強くお勧めします。

▶まとめ

制度的に専門職として位置づけるのが難しくても、「情報をどう記録に残すか」「何をどう分類・保存すべきか」を理解し、現場と連携できる人材が組織に複数いるだけで、情報基盤の信頼性は大きく変わります。

“現実的な一歩”としての専門性確保=ハイブリッド型人材戦略は、今すぐにでも始められる取り組みです。「文書情報マネージャー認定セミナー」受講してみませんか。