改正民事訴訟法の全面施行まで1年未満 - 企業・公共団体も備えるべき理由とは -

▶はじめに

2026年5月、改正民事訴訟法がいよいよ全面施行されます。この改正は「フェイズ3」とも呼ばれ、民事裁判手続の原則的なデジタル化を意味しています。口頭弁論のオンライン対応や電子提出はすでに一部始まっていますが、これからは訴状の提出から証拠のやり取り、記録の閲覧に至るまで、全面的にITを前提とした運用に移行します。

しかし、現時点でこの変化に注目しているのは、ほとんどが弁護士や裁判所関係者に限られているのが実情です。でも、本当にそれでいいのでしょうか?

この変化は、決して法律専門職だけの話ではありません。企業や公共団体が訴訟の当事者になる可能性がある限り、訴訟のデジタル化に備えた体制整備は、他人事では済まされないテーマなのです。

▶ IT化される裁判手続、何が変わる?

今回のフェイズ3の施行により、以下のような変化が本格化します。

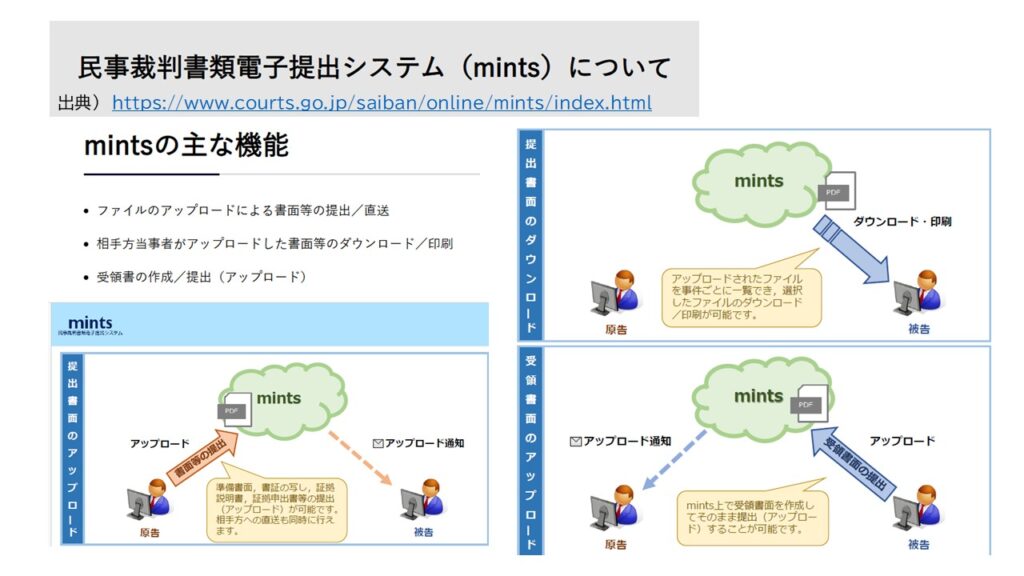

- 書面の提出は、原則としてオンライン経由に

- 訴状や答弁書の閲覧・管理も、裁判所が提供するクラウドを利用

- 裁判所とのやり取りは、平時からの電子的な準備が前提に

これまでの「紙でやり取りする裁判」から、「電子データで進行する裁判」へと大きく様変わりします。

情報ガバナンスと訴訟対応は、実はつながっている

このような環境変化に備えるために、つい「法務部の仕事だ」と考えがちです。

確かに、訴訟の最前線に立つのは法務部門でしょう。

でも実は、日常の文書管理やシステム整備、記録の保存体制こそが、訴訟リスクを左右する土台になっているのです。

たとえば、契約書や業務記録、会議の議事録などがきちんと管理されていれば、万が一争いになった場合にも有力な証拠として提出できます。

逆に、情報が散在し、履歴も残っていなければ、正当性を主張するのは難しくなります。

つまり、訴訟対応は情報ガバナンスの延長線上にあるということ。

裁判のためだけに何か特別な準備をするのではなく、日頃からの管理の質を高めておくことで、訴訟に強い組織体制が自然と整うのです。

▶「紙の方が証拠性が高い」は、もはや神話

日本ではいまだに、「紙で残しておけば安心」という認識が根強く残っています。ですが、国際的には、これはすでに過去の話です。

むしろ現在では、電子文書の方が証拠性が高いというのが常識です。電子データであれば、作成日時や改ざんの有無、アクセス記録などがシステム上で記録され、「誰がいつ何をしたか」が証明できるからです。

つまり、適切に管理された電子文書は、紙よりも強い信頼性を持ち得るということです。

「デジタル化によって改ざん・隠滅がしやすくなる」というのは誤解であり、きちんと管理していれば、むしろ透明性と安全性は向上するのです。

▶勝つための準備より、「争わないための仕組みづくり」を

もう一つ大事な視点があります。それは、「いざ訴訟になっても負けないように準備する」だけではなく、訴訟に巻き込まれないような制度設計をしておくことの重要性です。

裁判に発展すれば、たとえ勝訴したとしても、時間・労力・コストの消耗は避けられません。その意味で、「争われても負けない制度設計」と「争いにならない仕組みづくり」は、情報ガバナンスの両輪だと言えます。

▶学びと準備の第一歩に――文書情報マネージャー認定セミナー

こうした視点から、組織としてどのように備えるべきか? そのヒントを得るのに最適なのが、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)主催の「文書情報マネージャー認定セミナー」です。

このセミナーでは、情報ガバナンス、文書管理、電子化、リスク対応など、まさに今回のテーマに直結する知識を体系的に実務レベルで学ぶことができます。

制度改正を契機に、自組織の文書管理や訴訟対応力を見直す機会として、受講してみてはいかがでしょうか。

法改正は、備える者にこそチャンスとなります。来年5月の全面施行まで、残された時間はわずかです。ぜひ、今から準備を始めましょう。