公文書を喪失した ~千葉県誤廃棄問題から考える情報資産のこれから~

▶はじめに

2025年6月19日、朝日新聞が報じた千葉県の誤廃棄問題は、単なる記録の喪失では済まされない、重大な問題です。歴史公文書など53冊が新たに誤廃棄・所在不明とされ、すでに判明していた139冊と合わせて、約200冊を喪失したことになります。

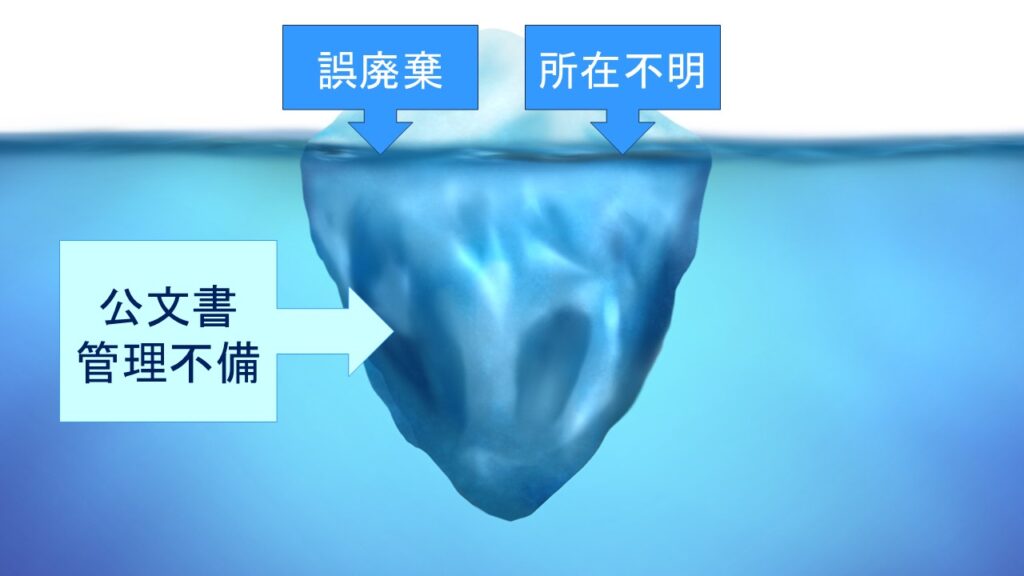

▶ 氷山の一角 ― 公文書管理の実態

これは一自治体のミスというより、公文書管理の構造的問題が表面化した事例です。保存ルールの不徹底、チェック体制の脆弱さ、専門性の不足。全国の自治体でも同様のリスクを抱えており、今回の件は氷山の一角にすぎません。

■ 誤廃棄のインパクトに隠れた本質

私たちは「どうしてミスが起きたか」だけでなく、「公文書とは何か」という根本的な問いに立ち返る必要があります。公文書は行政の透明性と住民の権利を支える情報資産です。誤廃棄という事件を通して、住民一人ひとりが“自分たちの資産”として公文書を見つめ直す契機となることを願います。

■ 「規則の見直し」では止まらない――条例化の動き

2024年には、公文書管理条例の制定を求める請願が2度提出され、1回目は不採択、2回目で採択されました。その中で県も条例制定の検討に踏み出した最中に、今回の再発が起きたことは重く受け止めるべきです。これは制度疲労ではなく制度限界の露呈でした。現場任せでは限界があるという自治体の構造的課題を示しています。

■ 条例は「かたち」ではなく「行動」の起点に

条例ができても、それを現場で活かせなければ意味がありません。日々の記録作成・保存の行動につながる仕組みと文化を育てること、それが本当の意味での条例の役割です。

■ 現場の声に耳を ― デジタル化という「次の一手」を

紙文書での保管・保存には、毎年の棚卸やロケーション管理が欠かせません。ですが、現場は目の前の業務で手一杯というのが現実です。「記録の責任を果たしたい」という思いがあっても、時間も人手も足りない。その中で、現場職員が声をあげ、限られたリソースでどう責任を果たすかを一緒に考える必要があります。

そして今、私たちは明確な選択肢を持っています。それが公文書管理のデジタル化です。紙に固執するのではなく、どうすれば記録を守り、活かせるのか。その視点から、次の一歩をともに考える時です。

■ おわりに ― 公文書は未来への橋

「いつの間にか喪失していた」では済まされない。それが公文書です。住民の信頼、歴史の証拠、自治の記録――それらを未来に手渡す責任が、私たち一人ひとりにあります。その責任を果たすためには、住民と行政が手を取り合って考えていく必要があります。