「議事録を残せ」だけでは現場は動かない、動けない ―カテゴリー別に考える記録の最適解ー

▶はじめに

「議事録、ちゃんと残しておいて」と言われて、戸惑った経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これは、記録に対する共通の理解やスキルがまだ十分に整っていないだけのことです。実は「議事録」という言葉が、目的や重みの異なる多様な記録形式を一括りにしてしまっているため、記録すべき内容や粒度の認識が人によって違ってしまうという構造的な問題が背景にあるのです。

すべてのやり取りに一律の議事録作成を求めるのではなく、記録を用途や目的に応じて適切に使い分けていくことが、これからの実務には求められます。

▶議事録といっても“レベル”はさまざま

「議事録」という言葉には、実際には幅広い解釈が含まれています。

ある人は要点だけを記したシンプルな記録を想像し、別の人は発言者名と内容を詳しく書いた正式な記録を思い浮かべるかもしれません。また、決定事項のみを箇条書きでまとめた一覧を「議事録」と呼ぶ現場もあります。

こうした解釈の違いが、記録作成の場面で混乱や負担感を生む要因になりやすく、結果として記録が過剰になったり、逆に抜け落ちたりすることもあります。

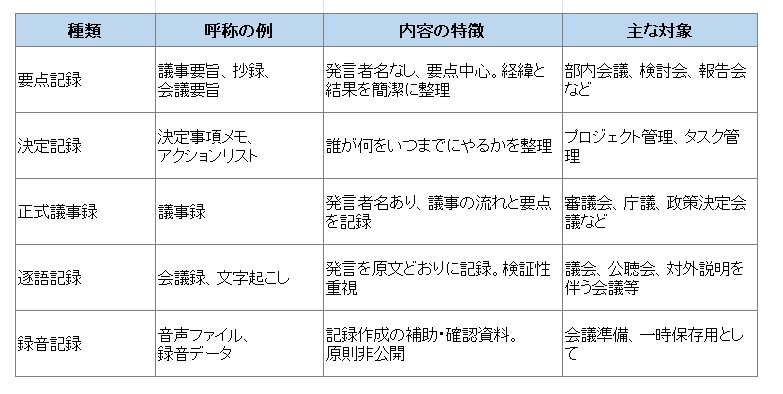

▶日本における実質的な議事録の分類

制度上、「議事録」という言葉に明確な定義があるわけではありませんが、実際の業務では以下のように複数のスタイルが使い分けられています。

こうした分類があることを明確に共有することで、「この場面ではこのスタイルで記録を残す」という共通理解が生まれ、記録の過不足や形式の迷いを減らすことができます。

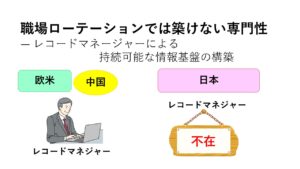

▶欧米では記録の“カテゴライズ”が文化として定着

一方、欧米では記録の形式が用途別に名称として区別されており、それぞれの意味と目的が組織内で浸透しています。

たとえば:

•Action Minutes:決定事項とアクション(担当者・期限)だけを簡潔に記録

•Summary Minutes:議論の要点と結論を要約した記録

•Verbatim Transcript:発言内容を逐語的に記録したもの

•Memo to File:相談や口頭でのやり取りを、個人用または内部共有のために記録するメモ

•Follow-up Email:非公式なやり取り後に共通理解を図る確認メール

このように、目的と重要度に応じた記録のスタイルが用語として整理されているため、職場内での誤解や期待のズレが少なく、実務上の負担も必要以上に重くなりません。

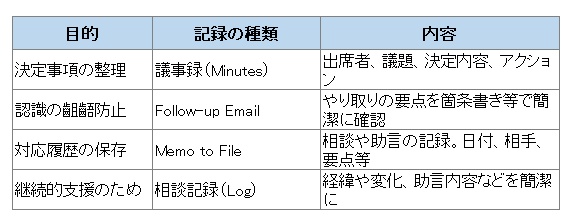

▶目的に応じた記録の選び方

以下のように、記録を残す目的から適切な形式を選ぶ視点が有効です。

すべてを議事録に統一する必要はなく、目的に応じて記録のスタイルを意図的に使い分けることが、過剰な負担なく実務の質を高めるコツです。

▶組織として“使い分けの共通ルール”を

現場任せでは、記録の粒度にばらつきが出やすくなります。

そのため、「どのような場面で、どの程度の記録を、どの形式で残すのか」という使い分けの考え方を、職場内で共有・明文化しておくことが重要です。

具体的には:

•記録の種類別のガイドライン作成

•簡易テンプレート(議事録、メモ、ログなど)の整備

•OJTや職場研修での共有

•「何を残すべきか」に関する判断基準の提示

こうした取り組みによって、記録作成の属人化や不公平感も抑えることができます。

▶記録は“負担”ではなく“仕掛け”に

記録は、単なる証拠や保存義務のために残すものではありません。

むしろ、業務がうまく回るようにするための“仕掛け”として機能させることが、記録の本質的な役割です。

記録があることで、判断の根拠が共有され、タスクが確実に進み、責任の所在が明確になり、結果として組織の信頼性と効率性が高まります。

▶まとめ

「議事録を残せ」という言葉の背後には、「何をどのように残すべきか」という複雑な実務上の判断があります。

議事録だけに頼るのではなく、Memoやログ、メールなども含めて記録を多層的に設計し、業務や組織文化に応じて柔軟に使い分けることが、これからの自治体・行政の記録管理において不可欠です。

現場を支え、将来の説明責任にも備えるために、“使える記録”をどう残すかという視点で見直してみませんか?