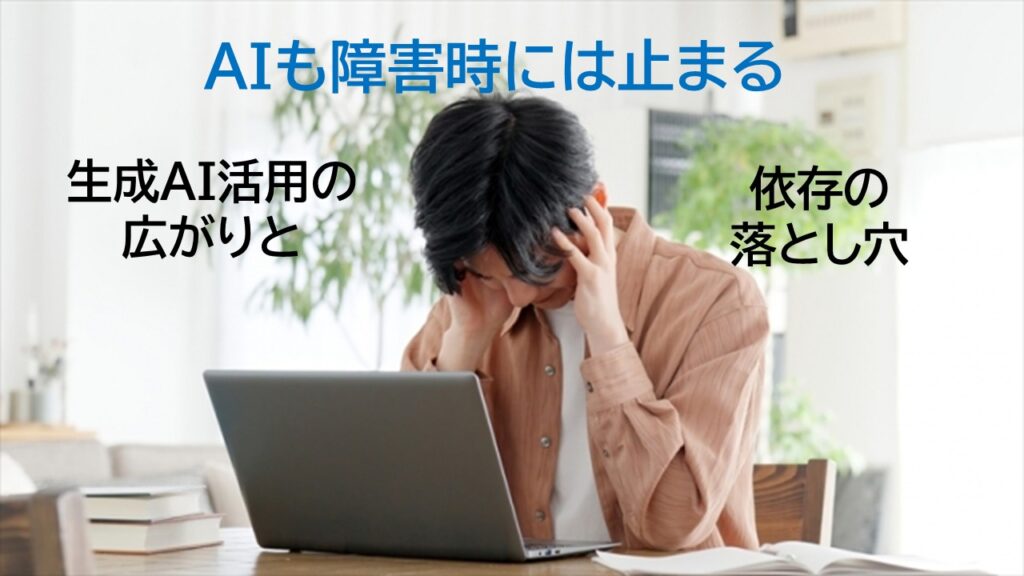

AIも障害時には止まる― 生成AIとRAGを業務で使い分ける現実解

2025年7月16日、ChatGPTが世界的にアクセス不能となる障害が発生し、多くの利用者が「AIに頼りきっていたこと」にハッとさせられたのではないでしょうか。

業務においても、生成AIは文書作成や情報整理を支える存在となっていますが、障害が発生すれば、突然業務が止まるリスクが現実に表面化します。 便利であるがゆえに、AIに“依存しすぎないこと”が、これまで以上に重要になってきました。特に、生成AIやRAG(検索拡張生成)は、強力なツールである反面、使い方を誤ると業務全体に深刻な影響を及ぼしかねません。 本記事では、こうした生成AIとRAGの導入にあたり、特に即時性が求められる業務にどう向き合うべきか、そして障害を想定した“無理のない使い分け”の考え方を、文書情報マネージャーの視点から解説します。

生成AIやRAG(検索拡張生成)は、企業の文書作成や情報整理に大きな力を発揮するツールです。 しかし、これらに業務の全面的に依存することは、障害発生時に深刻な業務停滞を招くリスクもはらんでいます。 特に、即時対応が求められる場面では、AIの特性を正しく理解し、無理のない運用設計することが不可欠です。

▶ 生成AIとRAGと即時性:何が問題なのか

生成AIとRAGは、大量の情報から文脈的に有用な情報を抽出し、生成モデルでアウトプットする仕組みです。ただし、生成処理におけるシステム障害発生の復旧時間が長くかかることがあると、即時の判断・応答を求められる業務には不向きな面があるといえるでしょう。

▶ 使い分け戦略:“緊急”と“ゆとり”で分類する

例えば、顧客対応や災害対策文書など、秒単位での反応が求められる業務では、生成AIとRAGを避ける、または補助的利用にとどめるべきです。一方で、月次レポートや社内マニュアルの初稿作成など、即応性が不要で人手でも対応できる業務では生成AIとRAGの価値が発揮されます。

▶ 障害時は“従来システム”で業務を支える

AIに頼らずとも業務が進む“従来の業務システムでの代替手段”をあらかじめ定義しておけば、障害が起きても致命的な停止にはなりません。出力の保存や過去文書の活用、テンプレートの再利用、チームでの役割分担がその鍵となります。

▶なぜこの視点が重要か:リスク管理の観点から

業務にAIを導入するだけでなく、“使うべきでない場面”を見極めることが必要です。文書情報マネージャーには、業務特性に応じたAIの使い分けと備えの整備が求められます。その判断と設計を担うのが、まさにマネージャーの重要な役割です。

もちろん、コストと労力をかければ、生成AIを複数種類使い分けたり、障害に強い構成でRAGを設計したりすることも可能です。たとえば、ChatGPTとMicrosoft Copilot併用する、ベクトルDBを多重化する、検索と生成の処理を分離する、などの方法が考えられます。しかし、こうした構成を一般企業が実践するのは、現時点では予算・人材・体制の面で困難です。だからこそ、“全部やる”のではなく、“必要なところだけ、無理のない範囲で”使いこなすことが、現実的な戦略となります。

まとめ:AIの導入は「選別と備え」でこそ意味を持つ

生成AIとRAGは強力なツールですが、すべての業務に投入すればいいとも限りません。即時性の高い業務には慎重に、また従来システムで代替できる備えをもって運用することで、障害に強い、柔軟なAI活用が可能になります。