関東大震災を未来に伝える ~資料あっての研究と伝承~

国立科学博物館理工学研究部研究主幹 室谷 智子

100年前に起きた関東大震災

1923(大正12)年9月1日の11時58分頃、神奈川県西部を震源とするマグニチュード7.9(気象庁の情報による)の大地震が発生した。この地震は規模の大きい余震もいくつか発生し、関東地方で死者・行方不明者約10万5千人、住家全壊焼失流失約29万3千棟という、甚大な被害が生じた(写真1)。この出来事を表す言葉として、「関東地震」や「関東大震災」がよく使われるが、地震そのものの名称は「関東地震」、災害も含めた場合には「関東大震災」と表す。

東京や横浜、千葉では、震度6が報告されており、現在の震度階級で6強や7に相当するような強い揺れに見舞われた。住家全壊(焼失はのぞく)は神奈川県で約4万7千棟、東京府で約1万2千棟、全壊による死者は神奈川県で約5,800人、東京府で約3,500人であった。震源に近い神奈川県は、東京よりも揺れによる被害が大きかった。

一方、大火災による被害は東京の方が大きく、東京府の死者・行方不明者は6万6千人を超え、神奈川県の約2万5千人と合わせると、全体被害の約9割が火災によって亡くなったことになる。そのほとんどが、東京市(現在の千代田区、中央区、港区、新宿区東部、文京区、台東区、墨田区南部、江東区西)と横浜市(現在の中区、西区)である。なぜこれだけ火災による被害が大きかったのか。8月末に九州に上陸した台風が、地震の発生時には、能登半島や日本海周辺にあったと言われている。

この台風の影響で関東地方は風が強く、風向きも次々と変わっていった。地震が起きた時間は、多くの家で昼食の準備をするなど火を使っていたこともあり、あちらこちらで発生した火災によって東京市や横浜市では一面焼け野原となる大惨事となった。

特に多くの人々が避難していた東京市本所区にあった被服廠跡(現在の墨田区横網町公園)が火災に巻き込まれ、周辺も併せると約4万4千人の命が失われてしまった。

その後、「帝都復興事業」により、地震や災害に強いまちづくりを目指して復興が進んでいき、現在私たちが暮らす東京の基礎となった。東京や神奈川、その周辺には、今も多くの復興建築や震災遺構、石碑など震災ゆかりの地が見られる。当時の被害調査や救援、復興等に関する報告書、写真、絵画、映像、地震や津波の観測データ、被災資料など、100年前の関東大震災を私たちに伝えてくれる資料が、今も至る所に数多く残っている。

震災の様子を伝え残す写真、絵画、映像

国立科学博物館(以下、科博)には、当時の被災写真や絵はがき、油絵が多く残っている。写真については、ネガ(ガラス乾板・フィルム)や幻灯、紙焼きが1500枚以上あり、博物館職員が撮影・収集したもの、東京帝国大学地震学教室(以下、地震学教室)の研究者が撮影したもの、科博が購入したもの、個人からの寄贈(紙焼きやアルバムのみ)などさまざまである。震災当時の写真撮影にはガラス乾板が主流として使われていたが、100年後の今も比較的良い状態を保っている。サイズのあった中性紙箱を作り、1枚ずつ間紙をはさんでキャビネットに立てて保存している(写真2)。ガラス乾板は解像度がとても高い写真を撮影でき、高画質のデジタルデータを得ることができる。建物のひび割れの様子もはっきり確認できるなど、被害の様子を鮮明に私たちに伝えてくれ、写っている文字から撮影場所を特定することも可能である。

個人から寄贈されたもの以外の写真についてはデジタル化を行い、それらの一部を科博のウェブサイト「国立科学博物館地震資料室」※1で公開している。このサイトでは、関東大震災だけでなく、1888年磐梯山噴火から1927年北丹後地震までに発生した大地震や火山噴火の写真も公開している。これらは、報道や展示、講演等に広く使われており、過去の災害を伝え防災を考える一助となっている。公開していない写真のなかには、撮影場所が不明なものも多く現在も調査はしているが、1枚1枚を調べることは非常に手間と時間がかかり大変である。だが、デジタルデータや実物資料を残していけば、この先AIなどの技術進歩によって、データサイエンスの力で判明する日が来るかもしれない。

※1 国立科学博物館地震資料室 https://www.kahaku.go.jp/research/db/science_engineering/namazu/index.html

さらに、地震学教室ゆかりの写真については、デジタルデータや紙焼き写真を東京大学地震研究所(以下、地震研究所)と共有している。これにより、研究への活用や科博以外の場所での資料保存につながっている。

関東大震災を題材にした絵画も多く描かれており、科博は火災や家屋倒壊、津波被害、避難民の様子などが描かれた13枚の油絵を所蔵している。作者については現在調査中であるが、科博が画家に依頼して20枚の油絵を描いてもらい、震災翌年の3月末に購入したという記録が残っている。震災の参考品として復興した博物館に展示されたようであるが、天地800mm、左右1000mmという大きなサイズで色彩豊かな油絵は、写真には無い生々しさや迫力を伝えたであろう。これらの絵の中には、非常に構図のよく似た写真がある。地震の発生からしばらく経ってからの様子であれば、現地でスケッチできたであろう。しかし、地震直後の火災の様子を描いた絵は、当然その場でスケッチをする余裕などはないはずで、おそらくは写真を参考に描いたものか想像で描かれたものと思われる。写真が残っているからこそ、各絵が描かれた背景なども調査することができている。

震災の混乱のなか、絵の具やキャンバスなどの資材を揃えることも大変であったと思われるが、100年もの間にキャンバスや木枠のカビや傷み、汚れ、絵の具の剥離などが見られた。この先100年後まで残すために、なるべく当時の状態を残した修復と、展示や保全に適した紫外線をカットするアクリルやシンプルな額を装着し、中性紙の専用保存箱に入れて保管することを数年前から始め、現在4枚の修復を終えている。修復前と修復後では色彩の鮮やかさが異なり(写真3)、より臨場感を感じることができる。

写真や絵は静止画であるが、関東大震災では映画も多く製作された。動きがある映像は、火災が燃え広がる様子や煙の動き、避難する人の動きを鮮明に伝えてくれる。例えば国立映画アーカイブの「関東大震災映像デジタルアーカイブ」※2、NHKの「NHKアーカイブス」※3にて、映像が公開されている。「関東大震災映像デジタルアーカイブ」は、映画全編のほか、シーンごとや場所ごとに映像を見ることができ、利用しやすいようになっている。さらに、当時の映画台本を用い、弁士による音声を付けた映像は、より臨場感を持って当時の様子を伝えてくれる。

フィルムやガラス乾板など、写真や映像のオリジナルはどうしてもいつかは劣化してしまう。保存技術等の研究開発とともに、複製を繰り返す、デジタル化して複数の場所で保存するなどして、後世に災害が伝え継がれていくことを祈るばかりである。

※2 関東大震災映像デジタルアーカイブ https://kantodaishinsai.filmarchives.jp/

※3 NHKアーカイブス https://www.nhk.or.jp/archives/saigai/

関東地震の研究に資する地震・津波の観測記録

当時の被害の様子を伝えてくれるのに、写真や絵画、映像はとても貴重な資料である。一方で、どのような地震が起こったのか、という地震現象そのものを研究するうえでは、器械による観測データが重要である。100年前は、今の日本のように高密度な地震や津波の観測体制(地震計や津波計の設置)ではなく、震度も人の体感や周囲の揺れの状況によって決めていた。まだマグニチュード(地震の規模)という概念もなく、震源を精度よく決めることも難しい時代であった。それでも、日本全国に設置された地震計や検潮儀で観測された地震や津波の記録は、100年経った今も残されており、新しい研究手法の開発や新しい知見が得られるたびに、研究の見直しに活用されている。

日本で本格的に地震学の研究が始まったのは1880年頃からで、地震を観測するためにお雇い外国人と言われた人々によって地震計が開発されるようになった。地震研究所には、東京(帝国)大学構内や関東周辺、和歌山県に設置されていたさまざまな地震計によって得られた1881年から1993年までの約24万枚にもおよぶ観測波形の記象紙が残されている※4。昔の地震計は、ドラムに煤をぬった記録紙を巻き、針のようなもののペン先でひっかいて地面の揺れを波形として記録していた。記録紙にニスを塗ることで、煤に書かれた記録を固定するのであるが、何十年も経つと紙はパリパリになってしまうことがあり、保存や取り扱いには注意が必要である。1970年代後半に、世界的に歴史地震記象の重要性が認められ、1980年代以降にマイクロフィルム化を行うことが進められた。そのリストや一部の記録は、データベースとして公開されている※5。

※4 Satake et al.( 2020). Analog Seismogram Archives at the Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, Seismol. Res. Lett., 91,1384‒1393, doi: 10.1785/0220190281.

※5 歴史地震記象検索システム http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/susu/

マイクロフィルム化したからといっても安心はできず、フィルムの劣化の問題はどうしても生じてしまううえ、記象紙の状態によっては、あまり画質が良くないこともある。こういったアナログの記録を地震研究に使うためには、波形自体を数値化しなければならない。パソコン上に画像を読み込んでトレースをしていくのであるが、大地震になるほど波形は複雑かつ揺れが長く続くために、波形がはっきり認識できるものでなければならない。そのため、できるだけ高解像度の画像を作成し保存しておくことが、非常に重要である。近年はデジタルカメラやスキャナによって高画質のデジタルデータを取得することができるようになったため、重要な記録から順に、画像へのデジタル化も行っている。これは、100年経っても、原記録が残っていたから実現できたことである。また、大きな地震が記録されていなくても連続して日々の記象紙が残されているので、以前は見落としていた小さな地震を見つけることや、地震計の特性が分かるような情報を見つけることもできた。

気象庁も全国各官署における明治期からの地震の観測記録を数多く保存しており、マイクロフィルム化とともに、主な地震については画像データベースによって観測記録が公開されている※6、7。もちろん、関東大震災の記録も画像化されており、誰でもアクセスすることができる。明治期以降、これだけ長期間に渡って記録が残されている国はほとんどなく、海外の研究者も世界で発生した歴史的な地震の研究のために日本の観測記録を活用している。画像データベースは、遠方から原記録を見にくることが難しい人々にとって、研究をより進めやすい環境を作っている。しかし、研究のために古い観測記録の数値化を行うには、かなりの時間と労力が必要で、使いづらいという一面もある。そのため、数値化のデータベースの作成も進行中であるが※8、データの精度の担保のためには、やはり画像や原記録が共に残っていることが望ましい。

※6 Furumura et al. (2020). Data Retrieval System of JMA Analog Seismograms in the Headquarters for Earthquake Research Promotion of the Japanese Government, Seismol. Res. Lett., 91, 1403‒1412, doi:10.1785/0220190303.

※7 地震記象紙検索システム http://www.susu.adep.or.jp/

※8 Murotani et al. (2020). A Database of Digitized and Analog Seismograms of Historical Earthquakes in Japan, Seismol. Res. Lett.,91, 1459‒1468, doi: 10.1785/0220190287.

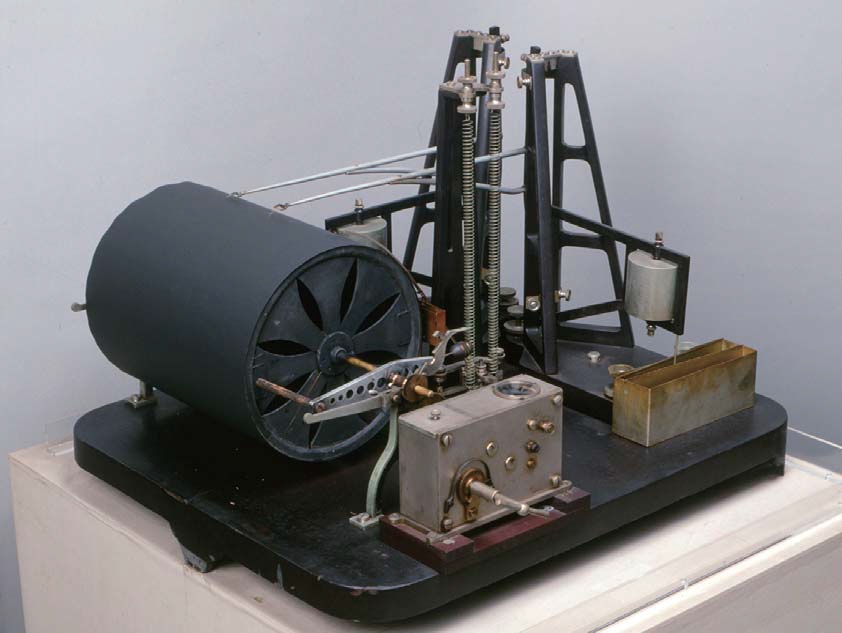

関東大震災の地震観測記録として有名なのが、東京帝国大学構内(本郷)に設置された今村式2倍強震計という地震計で観測された波形記録で、地震研究所が所蔵している原記録は、いろいろな所で紹介されている。そのトレースを台紙に貼ったものが科博に所蔵されているが(写真4)、地震学教室がおそらくどこかでの展示用に作成したものと思われる。科博で常設展示されている今村式2倍強震計(写真5)が、この記録を観測した地震計と言われている。観測記録を使って研究するためには、その地震計が持つ特性(固有周期や倍率、減衰定数など)の情報が必要である。当時の研究論文にも記載されてはいるが、それは代表値と思われ、実際にどのくらい値の幅があったかを知ることが、精度の高い研究につながる。実物が残っていることで、実際に地震計を揺らして検証することも可能である。また、この地震計はガラスケースの中に展示されているため、実際にどのように動くのか、来館者に見てもらうことはできない。しかし、今や3Dスキャンや3Dプリンターを用いて、モニター表示や模型を作ることができる。自身の手でその動き方を確認することができるため、地震計の原理を知ってもらう重要な教材になるのである。

地震・災害を今後に残し伝えるために

以上、現在残っている関東大震災に関する資料やその活用などについて紹介してきたが、これはほんの一例である。多くの方々の尽力によって、各方面で関東大震災に関する資料のデジタルアーカイブが進んでいる。誰もがいつでもどこでも活用できることで、震災の記憶をつないでいくことができるうえ、デジタルデータを複数の場所で保管すれば、データのバックアップにもつながる。

デジタル化した後でも、原資料を残しておくべきかどうかということは、アーカイブズを考えるうえで常に議論になる話題である。原資料の保存に関しては、保存に適切な場所や環境管理が必要となるが、今後も増え続ける膨大な資料に関しては、その保存場所にも限りがある。しかし、原資料を残しておくことで、さまざまな技術や研究の発展により今後新たな発見ができたり、これまでとは異なる視点からの研究に活用できたりする可能性がある。原資料の保存やアーカイブズについては、今後も慎重な議論が必要と思われる。

関東大震災から100年経った今でも、地震現象の全容が明らかになっている訳ではない。現在も研究が行われ続けているのは、多種多様な資料が100年間保存されてきたからである。今後も資料が保存され続けることで、新しい知見・情報や解析手法などが出てきたときに活用され、さらなる研究が進んでいくだろう。最近、モノクロの関東大震災の写真や映像が、AI(もちろん人の手も)によってカラー化されたものを見る機会があった。モノクロの場合、100年も前のことであるし、どこか他人事のように感じてしまうが、色が付くことで現実感は増し、区別がつきにくかった火や煙、雲の動きなど臨場感をもって私たちに震災を伝えてくれる。当時の被災資料(例えば、崩れた建物の一部や焼けた物など)も同時に見ることができれば、さらに震災を自分事として捉えることができるようになり、記憶に残り、将来の災害への備えを考えるきっかけになるのではないかと思う。博物館の研究員としては、そういった災害を伝え残せる展示や活動を心掛けたいと思う。

(2023年 5・6月号再掲)