(株)レゾナックにおける手書き文字文書を含む技術情報への生成AIの活用事例

株式会社レゾナック 計算情報科学研究センター奥野 好成

1.背景

株式会社レゾナック(以下、レゾナック)は、100年以上の歴史を有し、手書き文書として保存された技術情報を大量に蓄積しているが、これらの文書は、デジタル化されておらず、生産性の低下や技術伝承の障害となっていた。近年、デジタル文書の保存が増加しているものの、それらの管理の難しさから十分に活用されていない。生成AIの活用には、秘匿情報を含む社内技術情報のセキュリティーに関する課題も存在する。

これらの問題を解決するため、AI-OCR技術を用いた手書きデジタル検索システムの構築や、Azure OCR※1による文字認識精度の向上、誤字脱字修正を行う生成AI技術の導入を進めてきた。また、社内文書を参照できる「Chat Resonac」※2を開発し、手書き文書やデジタル文書の有効活用も図ってきた。さらに、生成AIと電子実験ノートとの連携により、技術情報の活用を促進してきた。

※1 Mohaideen Abdul Kadhar, K., Anand, G. (2024). Optical Character Recognition. In: Industrial Vision Systems with Raspberry Pi. Maker Innovations Series. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0097-9_9

※2 奥野好成、「レゾナックにおける生成AI「Chat Resonac」の構築とそれによる社内情報検索システムの活用」 月刊 研究開発リーダー、技術情報協会、(2024), Vol. 21, No. 7, pp. 31-35.

2. 手書きデジタル検索システム構築フェーズ1:AI-OCRとAI検索システムの活用

レゾナックで長い年月の間に蓄積された技術情報は依然として有用な技術資産であるが、古い文書は手書きや活字体であり、デジタル化されていなかったため、技術者の生産性低下や技術伝承の妨げとなっている。手書き文書は非定型であるため、既存の光学文字認識(OCR)技術では十分な精度が得られないという課題があった。この問題を解決するために、100年の技術蓄積があり、大量の技術文書検索が困難という課題と直面し続けているレゾナックは、AIによるOCR技術を保有し、活字文書のデジタル化に高い技術力を有する株式会社シナモンと協力し、AIを活用した手書き文書のデジタル化および検索システムの開発に取り組んできた。

2.1. AI-OCR技術の導入

シナモン社が提供するAIを用いたOCR技術を導入することで、手書き文書をデジタル化することが可能となった。この技術は、古い文書や複雑な構成の文書に対応できるように設計されており、従来のOCR技術では難しいとされていた非定型手書き文書のデジタル化を実現した。具体的には、行分割技術、日本語/英数字分割技術、データラベリング、疑似データ生成アルゴリズムによるデータジェネレーション、ディープラーニングによる識字率向上、辞書データベースを用いて誤字脱字の修正を行い、検索精度の向上を図る技術、業界特有の専門用語を抽出するために名前付きエンティティ認識技術を利用する特殊キーワード抽出技術、誤認識された特殊キーワードの補正を行い、より正確な情報を提供する深層学習補正技術等を駆使して、識字率を85%まで向上させた。

2.2. 検索システムの構築

識字率が85%に達したものの、それでも通常の検索システムでは多くのケースで検索対象に選ばれないことが課題であった。例えば「エレクトロニクス」が「エレ方トロニクス」と誤認識された場合、検索キーワード「エレクトロニクス」ではヒットしない。識字率が80%の場合、8文字の単語が完全に識字される確率は16%に過ぎず、84%の確率で検索できない。

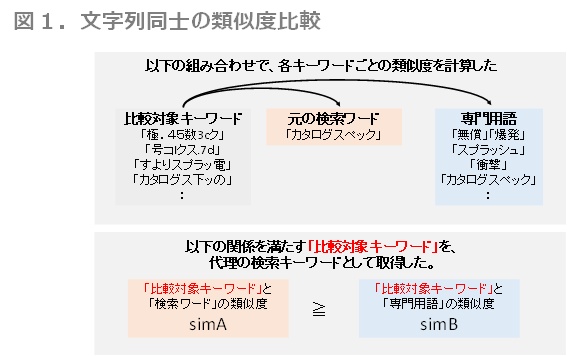

このため、検索方法の工夫を種々検討し、検索語がどれだけヒットされるのかを示す再現率と、検索結果のノイズの少なさを示す適合率のバランスの良い、以下の手書き文書検索手法を編み出した。

本手書き文書検索手法においては、手書き文書画像データベースとデジタル文書データベースと「専門用語」のデータベースを備えておく。そして、検索キーワードが入力されたとき、検索キーワードに類似した「類似キーワード」を作成し、検索キーワードと類似キーワードを用いてデジタル文書データベースを検索する。そうしてヒットしたキーワード、即ち、ヒットキーワードを抽出し、今度はヒットキーワード内に「専門用語」を有する場合、検索キーワードとヒットキーワードの類似度が、「専門用語」とヒットキーワードの類似度と同じ、もしくは、より高ければ、その類似度の最も高いヒットキーワードを抽出するというシステムである。

一方、検索キーワードとヒットキーワードの類似度が、「専門用語」とヒットキーワードの類似度より低い場合は、そのヒットキーワードは抽出しない、つまり、検索キーワードにヒットするキーワードはないと判断される(図1)。この手法によって、検索の適合率と再現率のバランスのとれた検索ができることを示すことができるのである※3。なお、専門用語は、関連する分野のデジタル文書からTerm Frequency‒Inverse DocumentFrequencyを用いて抽出した用語を活用すればよい※4。なお、文字列は、CountVectorizerにて特徴量に変換し、類似度は、CountVectorizer同士のcos類似度で評価する方法等を用いた。

※3 奥野好成、南拓也、武田領子、堀田創:日本国特許第6884930号、2021.

※4 太田貴久, 南拓也, 山崎祐介, 奥野好成, 田辺千夏, 酒井浩之 & 坂地泰紀 特許文書を対象とした因果関係抽出に基づく発明の新規用途探索. In 人工知能学会全国大会論文集 第 32 回 (2018) (pp. 2L103-2L103). 一般社団法人 人工知能学会. https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2018/0/JSAI2018_2L103/_pdf

2.3. インターフェース

ユーザーインターフェースは簡易検索と詳細検索ができる2つのタブを有する構成とした。簡易検索は、Google検索と同じようなものであり、詳細検索は、年代やタイトル等の記憶がある場合に、それらを入力することで、ピンポイントの検索ができるものである。また、検索結果の出力は、検索に引っかかったPDFファイル名とその検索でヒットした部分の手書き画像とヒットした部分のハイライトが出るようにし、PDFファイル名をクリックするとPDFファイルがポップアップし、ダウンロードできる構成とした。

2.4. 事業所への展開

この手書きデジタル検索システムは、最初はある1つの事業所に特化して構築したが、スキャナーでPDFファイル化してOCRを行えば、同様のことが何の改良もなしに転用できることから、他事業所への展開を進めた。事業所の方でも、手書き文書の有効活用ができておらず古い世代から若い世代に技術継承できていない状況であった。大量の文書を捨てるに捨てられず大きな図書室の維持管理に四苦八苦していたこともあり、手書き文書のPDF化やデジタル化に強いニーズがあり、結果的

に瞬く間に多くの事業所に展開していくことができた。

労力を要したのは、文書をスキャナーで読み取るところであり、その部分はどうしても手作業になり、人海戦術をとらざるを得なかった。ただ、一度やってしまえば終わりでもあるので、人海戦術以外の方法をあれこれ考えるより、人手を使った方が速いと判断して推し進めた。

開発開始が2018年中旬で、2019年にプロトタイプが完成した。2020年に事業所での活用を開始し、2021年には7事業所で活用する状況にまで進めることができた。

3. 手書きデジタル検索システム構築フェーズ2:生成AI活用による識字率向上

2021年の時点で、上記で構築した手書きデジタル検索システムの活用が軌道に乗ってきた一方で、幾つかの課題が顕著になってきた。ファイル登録に時間がかかること、手書き文書検索システムの運用に多額の費用がかかること、検索しかできないこと、OCRの精度が十分とはいえず検索しても手書き文書を読むことになるので知識抽出の自動化ができないこと等である。これらの課題を解決するために、システムの大幅改修を行うこととした。

3.1. 最新のOCRエンジン Azure Computer Vision Read API

Azure AI Vision※1は、革新的なコンピュータビジョン機能を提供する統合サービスである。事前に構築された画像タグ付け、OCRによるテキスト抽出、画像の分析、テキストの読み取り機能等を提供している。

最新のOCRエンジン Azure Computer Vision Read APIを活用した場合、手書き文書の文字認識率が、フェーズ1で作成したAI-OCRよりも高いことが判明した。これは、レゾナックが専門技術文書に特化したAI-OCRを作成している間に、ありとあらゆる手書き文書を使って学習させた汎用的なAI-OCR技術の進展の方が速かったことを意味する。

また、Azure Computer Vision Read APIはMicrosoft Azureのサービスを利用すればよいため、運用にかかるコストが抑えられ、フェーズ1で作成した費用に比べ安価に運用できることが判明した。

以上のことから、フェーズ1で作成した手書きデジタル検索システムから、Azure Computer Vision Read APIを活用した手書きデジタル検索システムへの置き換えを検討することとした。

3.2. SharePoint上での手書きデジタル検索システム

スキャナーで取り込んだ手書き文書のPDFファイルとAzure Computer Vision Read APIでデジタル化した文書をSharePoint上にアップロードし、その中から検索するための手書き文書デジタル検索システムを構築した。

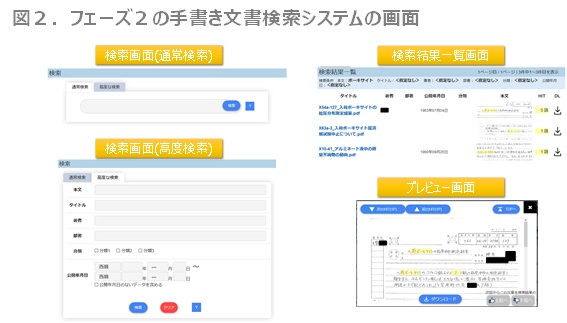

構築した新手書き文書検索システムのインターフェース画面を図2に示す。インターフェース自体は、フェーズ1で構築したものと同じで、ユーザーの使いやすさを意識した構成となっている。Google検索と同様に、通常検索(図2左上)と、上級者向けの高度検索画面(図2左下)のいずれかで検索し、検索の結果は、一覧で示すようになっている(図2右上)。検索結果でより詳細に見たい場合はそこをクリックすることで元の手書き文書を見ることができ(図2右下)、ダウンロードすることも可能である。

3.3. 誤認識修正技術

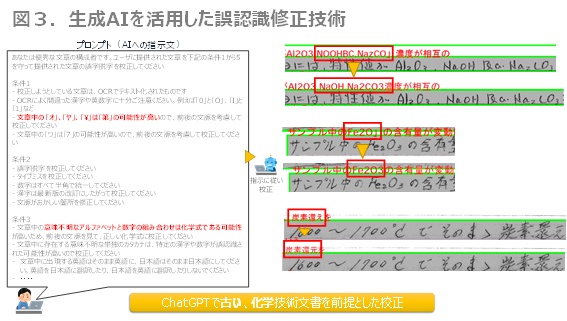

フェーズ1のAI-OCRの識字率は85%であったが、Azure Computer Vision Read APIを利用することで識字率を95%まで向上させることができた。しかし、それでも5%の誤認識があると文章の意味を読み取れないケースが残り、手書き文書に戻って読み取る必要がある上、生成AIを活用をする上で支障となる。

そこで、後述するレゾナックの生成AIシステム「Chat Resonac」を使って、誤認識修正を試みた。即ち、生成AIに指示を与え、前後の文章全体から誤認識を判断し、自動修正をかけ、正しそうな文章に置き換える方法である(図3)。

この方法により、最終的には識字率を98%にまで向上させることができた。

3.4. フェーズ2での検索

フェーズ2では識字率が98%となり、普通に検索しても問題なく結果が表示されるため、特殊な手法を用いない検索を行っている。そのため、検索時間も早くなり、図2に示すインターフェースからの検索では、手書き文字文書だけでなく、同じ分野のデジタル文書も一緒に検索できるシステムにすることができた。それにより、手書き文書検索とデジタル文書検索を分ける必要がなくなり、活用面・運用面でも便利さが増している。手書きデジタル検索システムは現時点で10事業所、400名に活用いただいている。

4.Chat Resonacの構築と社内展開

レゾナックでは、生成AIを活用した社内システム「Chat Resonac」を構築した。これにより、若手社員もベテラン社員の資料にアクセスでき、情報のスムーズな伝承が可能となる。レゾナックの前身である旧昭和電工と旧日立化成の両社はそれぞれ約100年の歴史を有し、5万点以上の資料を蓄積している。若手社員は資料の存在を知らず、アクセスが困難であったが、Chat Resonacによりこの課題が解決された。社内資料は安全に利用され、手書き文書はデジタル化され、誤字脱字修正機能も導入されている。これにより、高精度な情報提供が実現し、社員間の交流や情報活用が促進されることが期待される。

4.1. Chat Resonacの概要

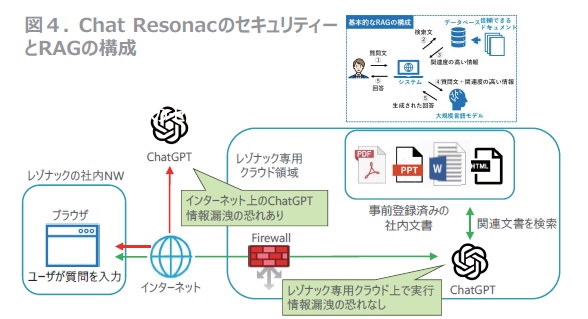

Chat Resonacは、Azure Open AIサービスを利用し※5、社内資料を外部に漏洩させない環境で使用できるように設計されており、過去の手書き文書や技術資料をデジタル化した情報を集約している(図4)。このシステムは、ベテラン社員からのデータ提供やフィードバックを組み込み、社内資料に特化したアプリケーションとしての回答精度を向上させることが特徴である。情報漏洩のない環境で、ウェブアプリとしてChatGPT※6を利用可能とし、社内文書を参照して、ChatGPTが回答をするようになっている。

社内文書に基づいた根拠のある回答が得られるようにRetrieval-Augmented Generation:検索拡張生成(RAG)技術※7を用いた。検索エンジンにはAzure AI Searchを使用し、回答の生成には大規模言語モデルGPT-4やそのバージョンアップ版を利用する構成を採用した。現時点でのChat Resonacシステム構成は図4に示す通りであり、インターフェースはChatGPT同様のチャット形式を採用し、ユーザーの質問に対して社内デジタル文書に基づく回答を表示させるようにした。これにより、社内文書情報も参照して正確な情報を容易に確認できる。また、RAGの実装については、ユーザーが入力した質問に対して関連する文書の内容を抽出する検索フェーズと、GPT-4等による回答生成フェーズを組み合わせることにより完成させた。なお、デジタル文書情報をインデックス化し、Azure AI Searchに登録することで検索可能なデータに変換した。検索エンジン内では、キーワード検索、ベクトル検索、セマンティック検索を組み合わせた高度な検索を実装した。これによりユーザーの質問の意図を理解し、求める情報を提供することが可能となった。

※5 Microsoft. Azure OpenAI Service. https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/ai-services/openai-service (accessed 2024-08-02).

※6 OpenAI. ChatGPT. https://chatgpt.com (accessed 2024-08-02).

※7 Lewis, P. et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, Advances in Neural Information Processing Systems, (2020) 33, pp. 459-9474.

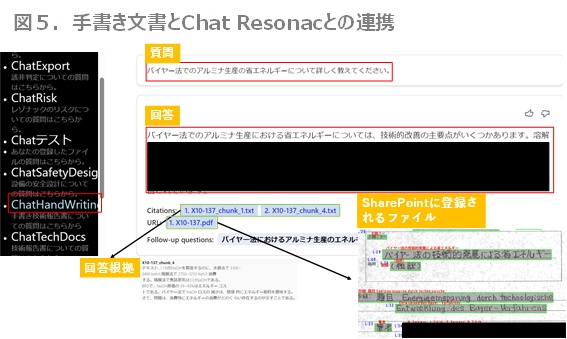

4.2. 手書き文書とChat Resonacとの連携

手書き文書であっても、上記フェーズ2で識字率を向上させたデジタル変換した文書であれば、十分に意味のある内容になっており、それらを登録しておき、RAG技術を用いてChatResonacと連携させることで、手書き文書の情報も使って、チャット形式で情報検索可能である。100年にわたる貴重な大量の情報を使って、容易に情報検索できるようになったことは、大変意義のあることである(図5)。

4.3. 電子実験ノートとChat Resonacの連携

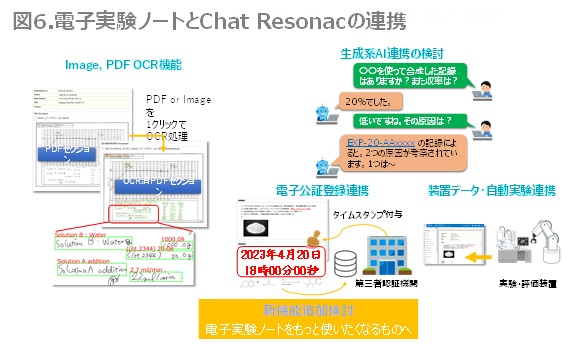

レゾナックで活用を進めている電子実験ノートは、BIOVIAのElectronic Laboratory Notebooks※8であり、特に研究者の間で数多く使用されている。主な目的は、文書や画像などのデータを保管、それらを共有し、さらに活用することである。

この電子実験ノートの活用を始めた当初は、生成AIがまだ活用されていなかった。しかし、現在では生成AIが文書データにおいて非常に重要であることが理解されてきたため、電子実験ノートで記録された内容を適切に共有すれば、非常に有益なツールとなる時代になっていると考えている。このように、生成AIを活用することで、電子実験ノートは非常に有用なツールになりつつある。

さらに、電子実験ノートにはOCRと連動する機能を構築し、生成AIとの連携も行っている。これにより、電子実験ノートの情報からさまざまなデータを引き出すことができ、電子公証登録との連携も進めている。将来的には、装置や自動実験との連携も考えており、さらなる発展を目指している(図6)。

現在、ライセンス数としては2024年の時点で千ライセンスを配布している。このシステムのスタートは2019年であるが、生成AIが注目され始めたのは2022年頃であったこともあって、2022年以降、急激に利用が伸びている状況である。

※8 BIOVIA Electronic laboratory notebooks: https://www.3ds.com/products-services/biovia/products/laboratory-informatics/electroniclab-notebooks/biovia-notebook/

5.まとめ

本論文では、レゾナックにおける手書き文字文書を含む技術情報への生成AIの活用事例について述べた。レゾナックは長い歴史の中で手書き文書として貴重な技術情報を蓄積しているが、これらはデジタル化されておらず、生産性や技術伝承に課題を抱えていた。これを解決するため、AI-OCR技術と生成AIを用いたデジタル検索システムを構築し、手書き文書のデジタル化を実現した。

識字率を85%から最終的に98%まで向上させ、手書き文書とデジタル文書の統合検索が可能となった。また、社内システム「Chat Resonac」を導入し、若手社員が技術資料にアクセスできる環境を整え、情報伝承を促進した。これにより、旧昭和電工と旧日立化成の技術の融合による新材料開発に寄与しつつある。以上のように、生成AIの活用は技術者の生産性向上と技術伝承の促進に寄与しており、今後もこの取り組みを進めていく所存である。

なお、本開発は計算情報科学研究センターを中心に、多くのメンバーと他部門の協力によって実現できたものである。