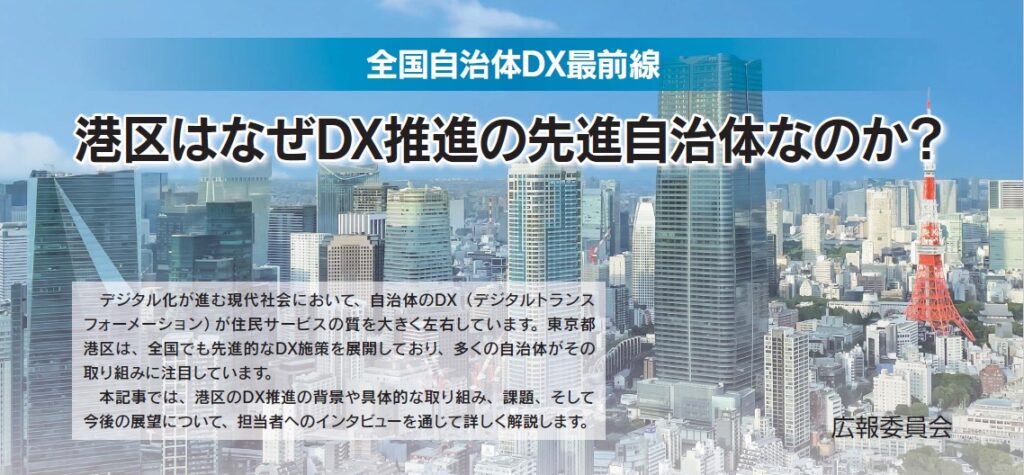

【全国自治体DX最前線】港区はなぜDX推進の先進自治体なのか?

デジタル化が進む現代社会において、自治体のDX(デジタルトランスフォーメーション)が住民サービスの質を大きく左右しています。東京都

港区は、全国でも先進的なDX施策を展開しており、多くの自治体がその取り組みに注目しています。

本記事では、港区のDX推進の背景や具体的な取り組み、課題、そして今後の展望について、担当者へのインタビューを通じて詳しく解説します。

■港区について

東京都港区は面積20.36km2、人口267,641人(うち外国人22,367人)、世帯数153,877世帯(※令和6年9月1日現在)。東京都の南東部に位置し、政治・経済・文化の中心地として発展してきた都市です。

港区と台場地区を結ぶレインボーブリッジや東京タワーなどの名所をはじめ、六本木、赤坂、青山などのビジネスエリアや高級住宅街も擁し、多くの企業の本社が集まるエリアでもあります。また、外国人居住者も多く、多文化共生の取り組みも進んでいます。

こうした都市環境の中で、デジタル技術を活用し、住民や企業の利便性向上を目指すDX施策が積極的に推進されています。

港区ウェブサイト https://www.city.minato.tokyo.jp/

港区のDX推進の背景

── 港区はDX推進において全国でも高い評価を受けていますが、その背景には何があるのでしょうか?

デジタル改革担当課長 多田伸也 氏(以下、多田課長) 港区では2021年度から2026年度までの6カ年計画として「港区DX推進計画」を策定し、行政のデジタル化を進めています。以前は「港区情報化推進計画」としていましたが、よりデジタル化に重点を置くために2024年度から港区「港区DX推進計画」に改めました。特に、オンライン申請の導入や文書管理のデジタル化などに力を入れてきた結果、全国でも先進的な取り組みと評価されています。

さらに、区内の事業者や住民との連携を強化し、デジタルリテラシーの向上を図るためのセミナーやワークショップも開催しています。特に、高齢者向けのデジタルサポートを強化し、誰もが使いやすいDXの実現を目指しています。

多田 伸也 氏(写真右)

同 企画課 デジタル改革担当係長 新技術活用担当係長

小川 雅弘 氏(写真左)

──2021年度からというと、新型コロナウイルス感染症が拡大していたころだと思いますが、それらはDX推進に影響はありましたか?

多田課長 当時、不要不急の外出を控えることやテレワークの推進など、国全体で取り組んだ結果、全体的にオンライン化が浸透していきました。また区民の皆様からも、窓口に行かなくても手続きが完結するようなシステムを求められていました。行政としても住民の安全を守る必要性もあり、結果的にオンライン化が進んだきっかけとなった部分はあるかと思います。

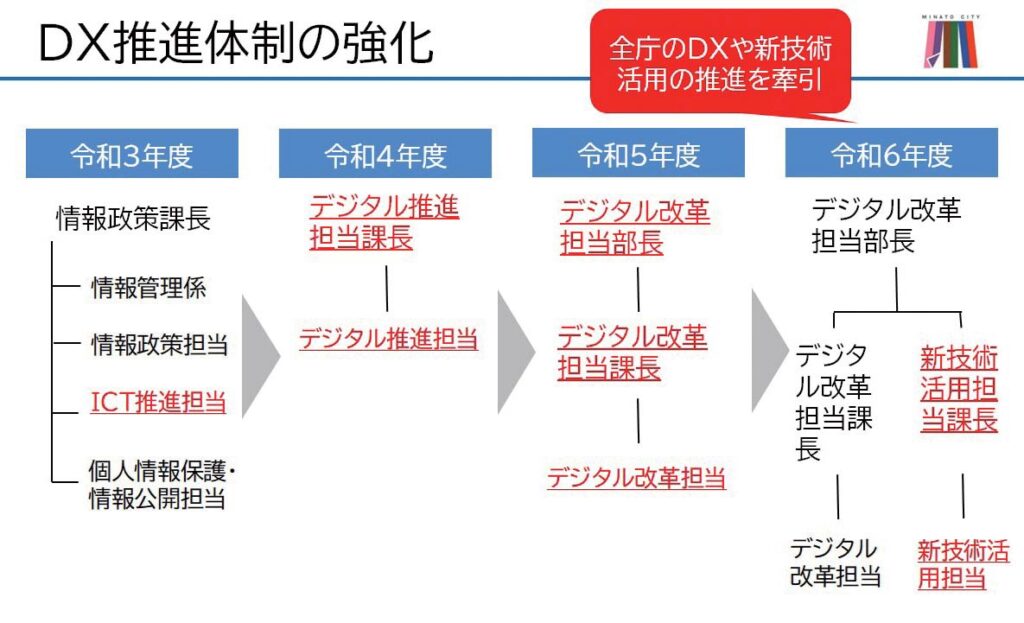

──6カ年計画の体制図を見させていただくと、年度ごとにアップデートされているのだと思いますが、技術進化や人事異動などの影響はないのでしょうか?

多田課長 DXを進めて住民サービスを向上させること、事務作業の効率化を図ることなど、それらの理念は基本的に何年経っても変わらないんですが、IT技術はどんどん進化していますし、公務員には異動年限がありますので、正直なところ、当初の計画から変更せざるをえない部分はあります。特に人材育成という部分では課題がありますね。そのため、文書管理という部分はもちろん、最新技術の利用や運用方法などはコンサルをお願いしている企業や民間業者からアドバイスをいただき、検討しながら進めているというのが現状です。

──「 職員の異動や退職によるスキルロス」は、他の行政の方々からも課題としてよく伺います。JIIMAとしても今年4月から「自治体向け公文書管理セミナー※1」の受付を開始し、公文書の管理方法や公文書管理条例制定の重要性などを啓発していきたいと考えています。

多田課長 なるほど。そういったセミナーを予定されているんですね。職員のスキルアップや行政業務の導入学習となるセミナーが開催されるのは、我々としても大いに歓迎したいところです。

行政サービスのオンライン化

──行政サービスのオンライン化について、どのような取り組みをされているのでしょうか?

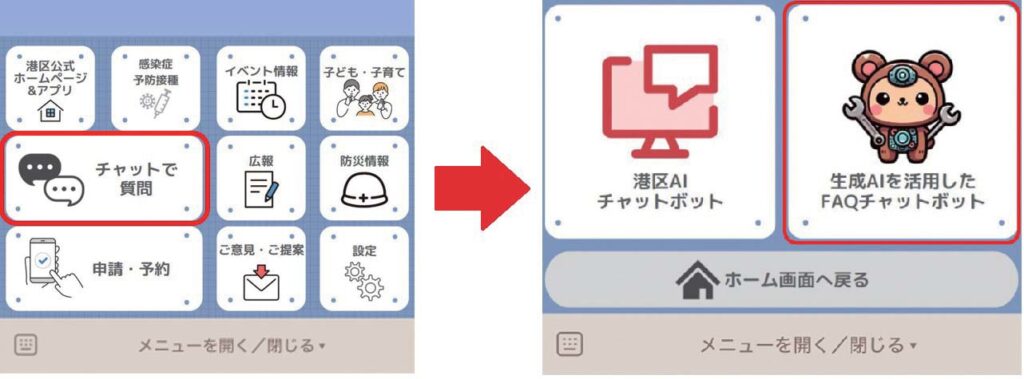

多田課長 現在、港区ではオンライン申請の100%化を達成しました。ただし、これは「申請可能なものは全てオンライン対応している」という意味で、法令上オンライン化できないもの(戸籍関連の手続きなど)は含まれていません。また、住民の皆さんが迷わず利用できるよう、申請ポータルを設け、2000件以上の申請手続きを一覧化しました※2。くわえて、LINE公式アカウントを活用し、住民が24時間いつでもさまざまな分野に関する質問をAIチャットボットに気軽に相談できる仕組みも導入しています(図2)。これにより、問い合わせ件数の削減と、より迅速な対応が可能となっています。

──オンライン申請の導入による住民の反応はどうですか?

多田課長 利便性が向上したという声が多い一方で、「どの手続きがオンラインでできるのか分かりにくい」という意見もありました。そのため、広報活動を強化し、住民が迷わず手続きを進められるよう工夫しています。

──オンライン申請自体は住民の方々に受け入れられているということでしょうか?

多田課長 世代別に温度差はありますが、全体的には受け入れられていると思います。特に若い世代の方はすべてオンラインで完結できることを望んでおられており、実際「港区主催 二十歳(はたち)のつどい」の申込みはすべてオンラインからでした。そのため、「この申請はオンラインでできないのか」といった問い合わせや、「お知らせもハガキではなくメールでほしい」という要望もあります。住民の方々からの要望については極力対応していきたいと考えていますが、個人情報の管理やセキュリティの部分もあり課題は残っています。

──逆に、オンライン申請に向かないといったものはあるんでしょうか?

多田課長 区役所の受付は相談窓口も兼ねていますから、相談した上で申請するか否か判断が必要な申請は、直接区役所までお越しいただいたうえで手続きされるほうがよい場合もあります。このあたりはケース・バイ・ケースですね。柔軟な対応が必要なもの、手軽に申込みしたいもの、申請の種類によって多岐にわたりますが、住民の皆様が求めていることに対応できることが重要であると考えています。

公文書管理のデジタル化と課題

──デジタル化に伴い、紙の文書管理はどのように変わりましたか?

多田課長 文書管理システムを導入し、電子決裁を基本としています。ただし、大量の書類や添付ファイルの制限などの課題もあり、一部はまだ紙での管理が必要な状況です。また、意思決定に関わる重要な文書は原本を紙で保管しつつ、副本をデジタル化しているケースもあります。

──デジタル化しても紙を原本にせざるをえない文書があるということでしょうか?

多田課長 そうですね。特にこちらがデジタル化していても、相手先が「紙でのやりとり」を基本としていた場合、それにあわせて紙を原本として保存しておかなければなりません。また法令上、オンライン申請できないものについては紙が発生しますし、それらをスキャンしてデータ化はしていますが、やはり紙を原本としているものもあります。

──公文書の電子化については、どのようにお考えでしょうか?

多田課長 公文書管理の電子化が重要であると認識しています。また、電子決裁を活用することで、業務のスピードアップや管理工数の削減が可能になります。港区としても、AIをより活用するなど公文書管理システムのさらなる強化を検討しています。さらに、電子契約の導入や、公文書の長期保存に関する技術導入も進めており、より効率的な文書管理を目指しています。

──内閣府が発表している「デジタル技術を用いた行政文書の作成・管理等について」では、AIを活用した文書なども行政文書となると記載されていますが、そのあたりの管理はいかがでしょうか?

多田課長 SNSやTeams、AIチャットボットなどいろいろ便利になっている反面、そういったものの管理は、港区だけに限らずどこの自治体でも課題となっていると思います。現在は意思決定に係る文書については原則文書管理システムに登録するようになっていますが、SNS、Teams、AIチャットボット等に関しては運用面でまだ難しいところがあります。なお、港区では「デジタル改革担当」(図3)という部署を創設しており、ITなどの新しい技術等については、常に議論を重ねてアップデートしています。

AIやRPAの活用

──AIやRPAの活用についても進んでいるようですが、具体的にどのような取り組みをされていますか?

多田課長 AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を積極的に活用しています。例えば、

- AIチャットボットによる多言語対応の情報提供

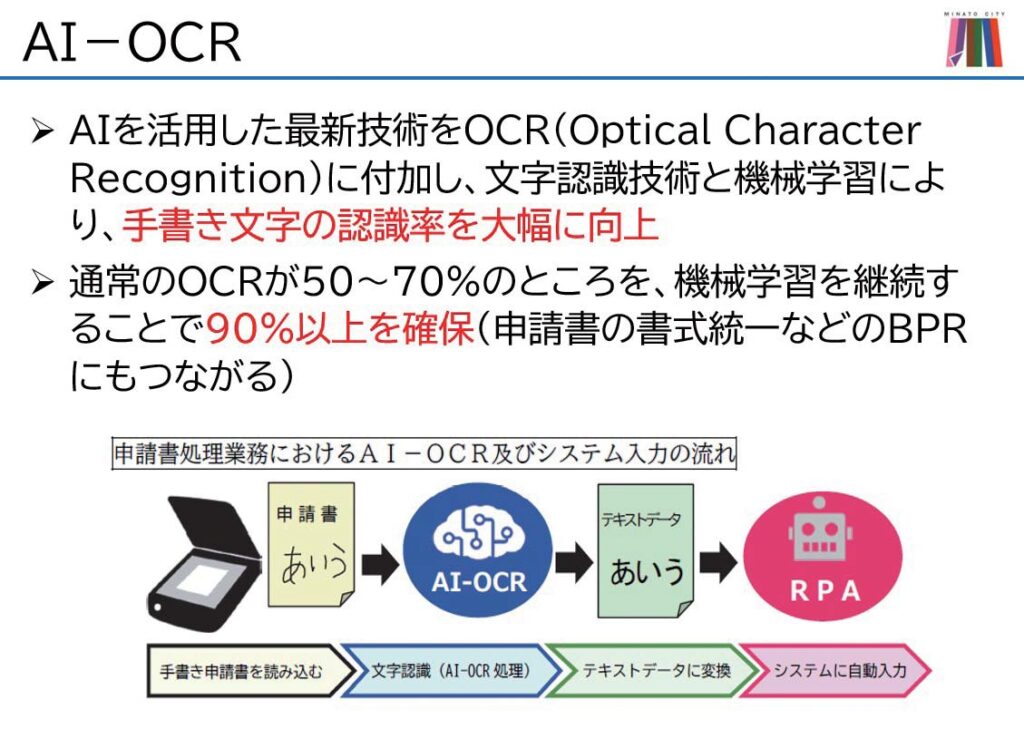

- AI-OCR(光学文字認識)による申請書類の自動読み取り

- RPAを活用した業務の自動化(職員の超過勤務管理など)

- 保育園入園選考のAIマッチング

など、区民サービスの向上や業務の効率化を目的とした施策を実施しています。

AI-OCRの利用については、紙で大量に申請されるものに使われることが多いです。職員が一つ一つ手作業で入力となると効率が悪いので、そのあたりAI-OCRとRPAをセットで活用しています。ただ、証憑関連の文書でも形式によって精度が変わってきます。具体的にいえば、枠が狭いために文字も小さくなるとうまく読み込めないといった具合です。このあたりは工夫が必要ですね。また、デジタル化した文書については、改ざん防止にあたって電子署名も重要なポイントになってきます。

DX推進における課題解決に向けて

──デジタル化を進める中で、課題は何でしょうか?

多田課長 大きな課題の一つは、紙とデジタルの併用による管理の煩雑さです。例えば、申請書類をオンラインで受け付けても、最終的に紙で出力しなければならない手続きもあります。また、住民の中にはデジタルに不慣れな方もいるため、対面窓口のサポートは依然として重要です。

──マイナンバーカードの利用についてはいかがでしょうか?

多田課長 本人確認が必要な申請についてマイナンバーカードの利用は増えています。ただ、申請によってはマイナンバーカードを使わなくても申請できるものもありますので、申請される書類によって利用率は異なるといったところでしょうか。もちろん今後マイナンバーカードは利用が多岐にわたってきますので、役所でもマイナンバーカードを使った申請は増加傾向にあり、都度対応していかなければならないと認識しています。

──いま話題の生成AIなどについてはどうお考えでしょうか?

多田課長 最近爆発的に利用が増えてきた生成AIですが、港区でも会議の議事録作成や企画のアイデア出しなどで利用しております。ソフトとしては「Microsoft Copilot」を使用していますが、いろいろな機能が追加されどんどん発展しているので何でもできてしまう。正直、各職員も、どこまで活用していいのか、判断に迷っている部分もあります。このあたり、AIの進化と現場職員の理解度をうまく調整していく必要は感じています。

── いろいろ課題や解決方法をお聞きした上でずばりお尋ねします。港区はDX先進自治体として評価されていますが、DXが推進できている要因はどこにあるんでしょうか?

多田課長 いろいろな要因がありますので明確な回答はなかなか難しいところですが、実はDXを推進する、申請をオンライン化するとなったとき各所管課からはあまり好意的に受け入れられませんでした。やはり、オンライン申請についても、通常通りの紙書類に加えてオンラインも追加されるわけですから、窓口が2つになって処理や管理も煩雑になる。ただその一方、紙の申請には時間がかかっていたものが、オンラインになるとすんなり処理が完了する。紙書類の処理の負担がオンライン申請による業務効率化で工数を削減できることがわかったんですね。そこを各所管課が理解してくれたことが大きいと思います。

※現在は募集していません。

──具体的にはどこが中心となって推進したんでしょうか?

多田課長 我々のデジタル改革担当が各部署へのヒアリングから、何が紙の申請でどれをオンライン化できるのかすべて調査し、申請フォームの構築まで行いました。また職員の意識統一として「職員みんなで港区のDXを推進する」という理念を共有し、一丸となって協力してもらいました。もちろんDX推進についての補正予算もちゃんとつけてもらいましたから、お金も人もやる気も全部揃った結果、うまくいったといえるのかもしれません。

──なるほど。職員の意識統一と実際に動くメンバーの行動力、これらの相乗効果がDX推進の原動力なんでしょうね。

今後の計画

──最後に今後の展望について教えてください。

多田課長 さらなるデジタル化を進めるために、行政からの処分通知のデジタル化を検討しています。また、生成AIの活用も進めており、議会答弁の作成支援や住民相談対応の強化を図っています。今後も、住民の利便性向上と行政業務の効率化の両立を目指していきます。

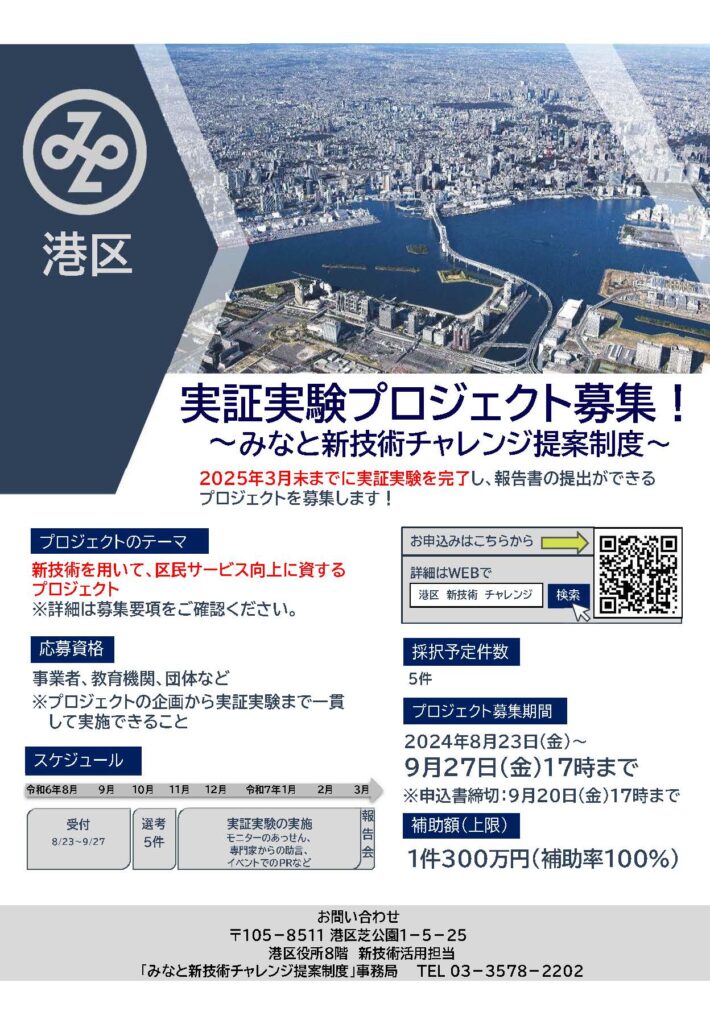

なお、港区のDX推進は、行政だけでなく、民間事業者や区民とともに作り上げていくものです。「みなと新技術チャレンジ提案制度」などを通じて、新たな技術やアイデアが生まれ、より良い街へと進化していけるよう、これからも区民の皆様とともに努力していきます。